名護市の豊年祭の歴史、文化、特徴について

名護市の豊年祭は、村踊りや八月踊りとも呼ばれ、主に旧暦の8月10日や9月9日を中心として市内各地で行われています。

その歴史は古く、名護市芸能史年表※には、1 8 5 1(嘉永4)年頃には「数久田の村踊り始まる」、1 8 6 5(慶応元)年には「御冠船踊りの教えを受け、屋部の村踊り始まる」と記されています。

御冠船踊りとは、いわゆる「宮廷芸能」と呼ばれる沖縄の伝統芸能の一つで、琉球王府が中国の冊封使の一行冊封使の一行を歓待する際に、踊奉行が宴で披露した舞踊を指し、喜瀬区の『ハンタマー』や名護市指定文化財の幸喜区の『柳』などがこれにあたります。

明治時代に行われた琉球処分に伴い、恩河親雲上や職を失った琉球王府士族らが幸喜や大浦などに移り住み、御冠船踊りを教え、その踊りが市内各地域に伝わり現在に至るまで継承されています。

豊年祭で上演される数ある演目のうち、御冠船踊りのほかにも、大正時代に首里で活躍した芝居役者の玉城金三氏から伝わった呉我の『義民(京太郎)』やタンチャメー仲尾次、辺野古の『谷茶前』などの演目も大切に受け継がれています。

※『名護市史本編・8 芸能 資料編』(名護市市史編さん委員会)参考

主な演目について

●長者の大主(ちょうじゃのうふす)

「長者の大主」は名護市をはじめ、沖縄県内に広く演じられている芸能であり、踊番組の冒頭に組まれています。

村踊りにおいて「長者の大主」は極めて重要な芸能であることがわかります。村人の代表である百二十歳になる長者が眷属を従えて登場し、子孫が三百三十人もいること(子孫繁栄)、五穀豊穣であること、村の弥栄などを村落の守護神に感謝し、合わせて向こう一年の豊穣を乞い願う口上を唱えます。

そして子孫たちに芸能を披露させます。長者の大主一行は、大主を先頭にして退場しますが、その後に舞台で披露される芸能は、長者の子孫たちによる芸能ということになります。

名護市では、二十九区で「長者の大主」が演じられています。

●上り口説(ぬぶいくどぅち)・下り口説(くだいくどぅち)

「上り口説」は琉球王府の使者が薩摩へ赴く際の旅程について、「下り口説」は琉球王府の使節が薩摩の公務を終えて帰る旅程について詠われており、「上り口説」「下り口説」は一対として沖縄諸島では盛んに踊られています。二才踊りなので、青年会など若いメンバーが踊り、衣装も船子衣装として頭には請け鉢巻をし、黒の着流しに帯をするとして決まった出で立ちですが、区によって鉢巻の結び目の場所や衣装が違ったりしています。

●松竹梅鶴亀(しょうちくばいつるかめ)

子孫繁栄や長寿を表現した雑踊り。松は冬でも枯れず、青々とした姿をしていることから「長寿」の象徴、竹は折れにくく成長が早いことから「生命力・成長」の象徴、梅は苔が生えるほど老木となっても、早春に花を咲かせることから「気高さや長寿」を意味しています。鶴は千年、亀は万年と言われるように、仙人に使える吉鳥夫婦鶴と、海神の使者万寿亀を配した構図は「夫婦円満・長寿祈願」を表しています。区により松竹梅のみや、松竹梅と鶴亀を分けたり、一つの演目とするところもあります。

※『名護市史本編・8 芸能 資料編』(名護市市史編さん委員会)参考

見学する際のルール・マナーについて

・下記に記載の区については観光客など区外の見学者の受け入れが可能です。

・記載以外の区については、区民を対象とする神事のため、見学や立ち寄りはしないようお願いいたします。

・下記見学者の受入可能な区は、受け入れる人数に制限があるため、各公民館に事前連絡が必要となります。お名前、連絡先、人数をお伝えください。

・当日の事前連絡なしの見学はご遠慮ください。

・受付時に事前連絡した名前と人数を伝えると飲み物と軽食(区により内容が変わります)、プログラムが渡されますので、人数分の謝礼をお支払いください。

・受付後は、指定の席にて自由鑑賞となります。歌詞や和訳はございません。昔言葉で行われる豊年祭をお楽しみください。

・途中退出も可能ですが、周りの迷惑になる行為は行わないようご注意ください。

・駐車スペースに限りがあるため、各公民館に確認してください。

各区豊年祭開催日程・内容

※見学者受入可能区(受入人数に制限があるため、各公民館への事前連絡が必要です)

名護地区 東江区

羽地地区 真喜屋区、稲嶺区 仲尾次区 川上区 古我知区 呉我区

名護地区

祭事名:東江区豊年祭

開催日程:旧暦8月13日,15日,16日

令和7年度受入可能日:2025/10/7(火)

開催場所・問い合わせ先:東江地区会館ホール ☎0980ー53ー4076 ※駐車場はございません。

祭事時間:19時開始 約4時間

歴史:1860年頃開始

見どころ・特徴:みんなに人気の猿舞い。伝統舞踊:しゅんどう、揚与那覇、武富節、白瀬走川、こてい節

猿舞い

しゅんどう

子供演目:長者の大主、武富節、かぎやで風

久志地区

祭事名:夏祭り

開催日程:旧暦7月16日(3年に1回)※エイサー、やぐら踊り(村踊り)、舞台踊り(組踊)の順で毎年実施

豊年祭に属する組踊は3年に一度となり、次回令和9年となる可能性あり。

令和7年度受入可能日:2025/8/23(土) ※今年はエイサーとなります。

開催場所・問い合わせ先:久志区体育館前広場 ☎0980ー55ー2117

祭事時間:14時頃拝み(拝所など)儀式、道ジュネー、夕方から開始予定

歴史:久志の芸能は「組踊 久志之若按司」を中心に古典舞踊、民俗芸能、古典音楽、雑踊りと素晴らしいものがたくさんある。これらの芸能は村の盆踊りを中心にいろいろな行事を通して団体活動として次々と引き継がれてきた。久志の盆踊りがいつ頃から演じられるようになったのか、それを調べるための資料や記録は殆どなく、言い伝え等を基に推測の「組踊 久志之若按司」の表紙裏に「明治22年久志村二才中」、「義臣物語」の表紙裏に「明治24年久志村二才中」とある。踊りを始めたのは明治22~24年頃ではなかったかと推測される。昔から長い間盛大に行われた盆踊りは、戦時中一時衰退したが、戦後各地から若者が帰還し、伊良波伊吉先生の指導を受けて復活することになった。昭和59年に「組踊り等舞踊等保存委員会」を設け旧来の久志の踊りの型と、伊良波先生の型を保存するために、保存に必要な組踊や舞踊を決め、練習を重ねて7月の盆踊で上演しているー字久志芸能誌より抜粋―

見どころ・特徴:組踊「久志之若按司」

人形踊り:久志の「踊り神」と言われ、「ミンジュー加那志」と尊称されている。給月の盆踊には舞台の上座に安置して踊りのプログラムの終わりに近いところで踊るようにしている。久志の誇る独特な踊である。

久志の女踊:他の村では見られない久志だけにある踊として大切にされ、保存のために「久志の女踊」と名づけ、優れた踊手によって踊り注がれている。

長者の大主:総勢13人の出演。これだけ大人数の構成は、他ではなかなか見ることができない。この踊りは長寿、五穀豊穣、子孫繁栄の願いがこめられたおめでたい祝儀舞踊。

南洋浜千鳥:歌詞は浜千鳥と同じだが節が違う。伊良波先生によって作られ、直接先生の指導を受けた踊りを受け継いで現在も踊られている。ほかではあまり見られない。

人形踊り

南洋浜千鳥

子供演目:かぎやで風、長者、スーリ東

祭事名:夏祭り(盆踊り)

開催日程:8月2週目の土曜日

令和7年度受入可能日:2025/8/16(土)

開催場所・問い合わせ先:多目的運動公園 ☎0980ー55ー2106

祭事時間:19時開始 約3時間

歴史:昭和48年(1973年)開始

見どころ・特徴:豊原区子供会による子どもエイサー、獅子舞。平成26年に結成され、末吉業充代指導のもと、総勢45名による演武。獅子舞が回転したり、肩車をするところは必見。納涼踊りが2回、カチャーシーも踊れる。

子どもエイサー

獅子舞

子供演目:子どもエイサー、獅子舞

祭事名:七月村踊り

開催日程:旧暦7月14日~17日(3年に1回)

令和7年度受入可能日:2025/9/7(日)

開催場所・問い合わせ先:辺野古交流プラザ ☎0980ー55ー2121

祭事時間:17時30分~棒術

18時開始 約5時間

歴史:起源は特定できないが、1856年にさかのぼる民俗芸能の歴史が見られることから、古くから先人たちによって何らかの形で五穀豊穣に感謝し、祈願する豊年踊りが伝統行事として受け継がれてきたと思われる

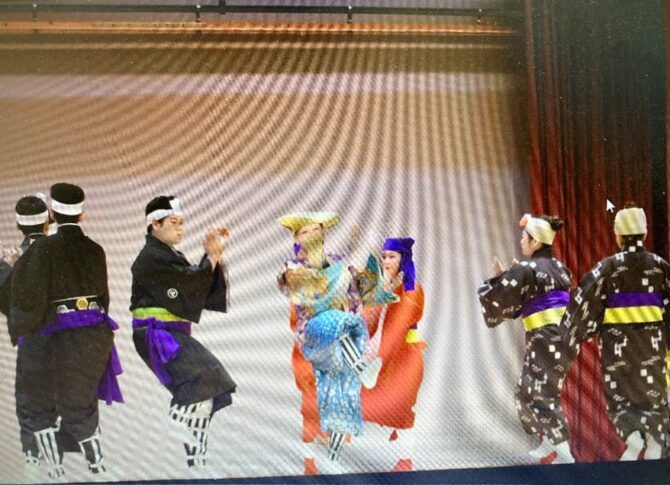

見どころ・特徴:舞踊:七福神、俄仙人など

俄仙人

七福神

子供演目:なし

祭事名:大浦区村踊り

開催日程:旧暦8月16日(3年に1回)

令和7年度受入可能日:2025/11/2(日)

開催場所・問い合わせ先:大浦農村集落センター ☎0980ー55ー8606

祭事時間:18時30分開始 約3時間

歴史:文献は残っていないが、100年位前から残っている。昔は組踊と演目も倍、チリ津波で衣装や文献も無くなり、一度途切れたこともある。途中10年20年空いた期間もあるが。25年位前から復活して毎年行っていたが、現在は3年に1回程度。

見どころ・特徴:四季口説、上い口説は他と違い掛け声や声を出す地域ならではのもの。天ベーは南ヌ島に近い独特な風貌と踊りで前座的な奉納踊り、柳は非常に難しい踊りであり、20分かかる。

天ベー

柳

子供演目:長者の大主、天べー

祭事名:瀬嵩村踊り

開催日程:次回令和7年10月(2年に1回)

令和7年度受入可能日:2025/10/11(土)

開催場所・問い合わせ先:瀬嵩公民館 ☎0980ー555ー8954

祭事時間:19時開始 約2時間

歴史:村踊りは50年ほどのブランクがあり、ほとんどが琉舞道場の先生の指導で行っているので、昔ながらの歴史はなく今のあり方を20年ほど継承している。

見どころ・特徴:花笠安里やー

子供演目:海のチンボーラー

羽地地区

祭事名:村うどい(真稲神乨豊年祭)合同開催

開催日程:旧暦8月8日(真喜屋)、9日(稲嶺)

令和7年度受入可能日:2025/10/11(土)(真喜屋)、10/12(日)(稲嶺)

開催場所・問い合わせ先:阿社義 ☎0980-58-2748(真喜屋公民館)

祭事時間:18時開始 約3時間

歴史:羽地地区では歴史は古いと聞くが定かではない

見どころ・特徴:蝶千鳥。網かきを行い綱引きがある。獅子舞。棒術

棒術

獅子舞

子供演目:かぎやで風、四季口説

祭事名:仲尾次豊年踊り

開催日程:旧暦9月9日後の土日開催

令和7年度受入可能日:2025/11/2(日)

開催場所・問い合わせ先:仲尾次区公民館広場 ☎0980ー58ー2762

祭事時間:17時30分開始 約5時間

歴史:明治23年に始まり令和6年で130回を迎えた豊年踊り。旧暦9月9日に区民の参加を得て拝所において、五穀豊穣、無病息災、航海安全、世界平和の祈願と棒術、踊りの氏神様への奉納が行われ、さらに公民館広場で氏神様を拝し、区民及び仲尾次出身者の上記祈願をする奉納踊りである。

見どころ・特徴:区独特の4つの踊り

「高砂」結婚式などで謡われる高砂の楽曲に合わせ、チラシ(結び踊り)では翁媼鶴亀が交えて踊る。

「猩猩」オラウンタンのことで大正7,8年頃から演じられ、一時中断後、40年前に復活。

「谷茶前」男は松明、女はトル小(ざる)を腰に括り付け男女8名で賑やかに踊る

「平和踊り」昭和36年の上演を最後に中断。平成18年115年の節目にめでたく復活。チラシ(結び踊り)ではおしどり、ハベル(蝶)、牡丹の6名で入り乱れて舞い、平和を謳歌するおどりで、天川、中城ハンタ前、鳩間、間福地のハイチュウ節、蝶小節の5曲で構成された踊り。

豊年踊りは棒に始まり棒に終わる構成で御願棒ともいわれ、棒の鍛錬によって鍛えられた青少年の体力、霊力(せじ)によって、魔物を撃退し疫病、災害を防ぐ効果があると信じられている。

当区の劇は明治中期から現在までの戦後の一時期などを除き行われてきた。劇の指導は他から師匠を迎え、黄金山こと玉城金三師をはじめ、9名の師匠によって行われてきた。現在は9番目、平成23年から玉城政子先生指導による時代劇も毎年のように好評であり、目玉となっている。

谷茶前

平和踊り

子供演目:若衆菊持

祭事名:川上区豊年祭

開催日程:旧暦8月12日,13日

令和7年度受入可能日:2025/9/28(日)

開催場所・問い合わせ先: 川上区公民館ホール 見学プラン申込はこちら

祭事時間:19時開始 約3時間

歴史:明治時代(20年代以降活発?)

見どころ・特徴:亀の甲、大浦節、揚作田、糸繰り獅子舞(無形民俗文化財)

操り獅子

亀の甲

子供演目:長者の大主、オーギメ、かぎやで風

祭事名:古我知区豊年祭

開催日程:旧暦8月8日に近い土日(3年に1回)※次回は令和7年度

令和7年度受入可能日:2025/9/27(土)

開催場所・問い合わせ先:古我知地区会館 ☎0980ー53ー3732

祭事時間:17時30分~道ジュネー、18時30分~棒術

棒術終了後演目開始 約3時間

歴史:始まり年は不明。

明治37年~38年(1904年~1905年)の日露戦争、1945年の沖縄戦で二度の中止後、復活。

昭和中期までは毎年開催。農業多様化により繁忙化すると3年に1度の開催となり、現在に至っているため、正確な回数は不明だが60回以上の開催になる。

起源は、字御嶽の神々に五穀豊穣の感謝をし、豊年を祈願することを目的としている。

見どころ・特徴:古我知棒は踊りの前後に行われ、他字のようにゆったり魅せる棒ではなく、素早く流れるような打ち合いが見どころとされ、市内外でも評価が高い。総巻きも古我知区では「百足巻き」と呼ばれる独特なものを行う。

踊りは昭和13年~14年ごろまで女性の登壇は禁止であったが、旧羽地村内にていち早く解任した経緯がある。そのためあってか古我知の女性踊り(かせかけ・松竹梅の梅など)は柔らかく美しい手となっている。

長者の大主、上り口説、下り口説、高平良漫才など二才踊りはもちろん、ほとんどの演目は研究所の手は入れず、古我知の手を代々引き継いだものである。

また、小学生のみで行う演目(稲田エイサーや遊び庭)や婦人会で行うマミドーマも楽しくみられる演目となっている。

古我知棒

かせかけ

子供演目:稲田エイサー、遊び庭など年によって変わる

祭事名:呉我区豊年祭

開催日程:旧暦8月11日,12日

令和7年度受入可能日:2025/10/4(土)

開催場所・問い合わせ先:呉我区公民館 ☎0980ー58ー1361

祭事時間:11日:前仕込み19時開始

12日:17時~道ジュネー

19時開始

歴史:大正3年(1914年)に玉城金三(通称:黄金山_くがにやま)から義民(京太郎)が伝えられ、それから豊年祭が正式な村(区)の行事として開催される。令和2,3,4年は新型コロナ感染のため中止。令和7年で109回目となる。

見どころ・特徴:見どころは義民(京太郎)だが上演がある年、ない年がある。(令和7年は上演なし)

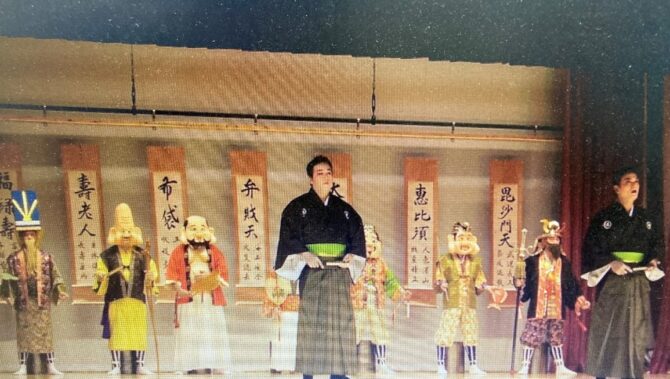

「七福神」お面を被った神様がユーモラスに演じる。

「鳩間節」は手拭いを頭に被り、他の区にはない踊りが特徴

七福神

鳩間節

屋部地区

祭事名:中山区豊年祭

開催日程:旧暦8月10日

令和7年度受入可能日:2025/10/7(火)

開催場所・問い合わせ先:中山区公民館ホール ☎0980ー52ー2866

祭事時間:19時開始 約3時間

歴史:大正末期から昭和初期にかけての時期に、今の中山区の原型が形作られた。資料の中に昭和18年(1943年)に中山区として新行政区として誕生し、その際に祭事の中核をなすお宮の造営をし、農村娯楽であった月眺み(チチナガミ)から現在の豊年祭に移行したとされている。それ以前の、いわゆる豊年祭(月眺み)の資料は残っていない。

見どころ・特徴:踊りの流れは宮里区からの指導もあり、特段特別な踊りはない。

中山小唄が唯一の中山だけの踊りであり、令和5年創区80周年を迎えた際に、小唄の修正と新しく振り付けも増やし、生まれ変わった。

中山小唄

国頭サバクイ

子供演目:令和6年は国頭サバクイ。年により変わる

祭事名:山入端区豊年祭

開催日程:旧暦8月7日~10日

令和7年度受入可能日:2025/10/4(土)

開催場所・問い合わせ先:山入端区公民館 ☎0980ー53ー8534

祭事時間:19時30分開始 約3時間

歴史:いつ頃始めたか不明。1947年に復活し今に至る。

見どころ・特徴:組踊、久志の万歳、かせかけ、ハンタマ節

かせかけ

ハンタマ節

子供演目:山入端音頭